こんにちは。作業療法士Sです。

最近、また手に関する勉強をはじめました。

今回は備忘録も兼ねて、上肢・手の機能について書いていこうと思います。

上肢・手の機能

- Perception:外界の知覚探索や識別

- Orientation:自分の身体の定位や方向づけ

- Balance:姿勢コントロールの中での立ち直りや支持

- Skills:熟練した道具操作、スポーツや芸術

- Communication:情動を含め、意思の表現や伝達

作業療法士S

作業療法士S上肢・手の本来の機能を促通することは、全身に影響を与えると言われています。

対象操作・道具操作を支える上肢機能

姿勢制御(Postual control)を基礎に、4つの働きがあります。

- Regard:対象の視覚的な把握、活動の対象・意図に応じた予期的な構え

- Reach:対象への到達

- Pre-shaping:目的とする対象操作に向けた手の構え

- Manipulation:具体的な知覚情報、探索と修正(接触と抵抗探索)

物品操作をするためには

- Stance:向かう空間に対象をとらえ、課題との関連で対象との物理的特性をとらえる

- Reaching:同一視野に、対象と手がある選択的な運動感覚

- Manipulation:探索と修正;把握動作(握る・つまむ・離すなど)、非把握動作(拭う・叩く・かき集めるなど)

作業療法士S

作業療法士S活動を遂行するにあたって、対象者の置かれている知覚状況の予測、特に視覚情報をどう取り入れるかが重要となります。

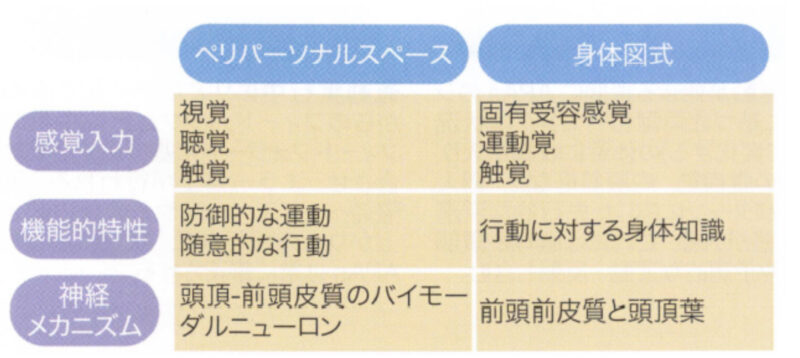

補足)拡張する身体

- ペリパーソナル・スペースとは、腕が届く範囲の空間体積を示す(自己を中心とする三次元空間の認識に関わり)

- 身体・課題・環境との知覚学習体験が強調される空間

株式会社ニューロリハビリ研究所より引用

作業療法士S

作業療法士Sペリパーソナル・スペースと身体図式の違いについて、わかりやすくまとめてありました…!

手

次に、手の構造やはたらき・動きに関して書いていきます。

構造

・対立動作の中心的な動的役割

・対立・把持動作の静的な役割

・指から近位への力の伝達が主

・強い握りの中心的な動的役割

・主要な役割は、母指を様々な対立位に調整すること

・共通の役割は、手をカップ状にして、遠位横アーチを深くすること

作業療法士S

作業療法士Sこのシリーズはカラーで読みやすく、いつもお世話になってます…!

手のはたらき・動き

手の働き・動きを挙げてみました。

- Fundamental movement

- 把持

- 放す

- 振る

- つまむ

- つっつく

- ほどく

- ぬぐう

- かき集める

- ひっかく

- 引っ張る

- 押す

- 叩く

- むしる

- 両手動作(手から手に物を移す、両手を擦り合わせる…)

- etc…

Fundamental movement

・巧緻動作獲得に先立って、生後9〜10ヶ月頃の子どもが体験する様々な運動

・子どもは、口・顔・身体を探り物を操作できるようになるまでは物を“指でもて遊ぶ”

作業療法士S

作業療法士Sこれらの運動は、後に食事・衣服の着脱・洗面などのADL動作や、様々に運動を組み合わせて書字や描画といった課題をこなすため、より意図的・随意的に使用するために必要になってきます。

把持

・物をつかむ、つかまえる、拾い上げるための母指と他指との握りの能力

・物に手をフィットさせていく把持の段階で、すくいとる要素、あるいは物の重心を探る要素が含まれる

・パワー握り(power grip)

・正確さ握り(precision grip)

・かぎ握り(hook grip)

作業療法士S

作業療法士S臨床では、指先に力が入ったときに「動いた、握れた」といった感覚につながりやすいです。

放す

・安定し調節的な把持を伴ったリーチ活動の延長

・対象を手やテーブルに預けていく過程で、抵抗感が大きく減少したときに放す活動が完了

作業療法士S

作業療法士S臨床では、リーチの維持の困難性がそのままリリースの失敗へと導かれることが多いです。

振る

・把持を伴う

・中に入っているものをまとめて知覚し、移動させる

⇨調味料をふる、団扇であおぐ など

作業療法士S

作業療法士S臨床では、振る物(容器の中に入っている物)をとらえ、中身を移動させることが困難な方が多いです。

つまむ

・母指を対象物に当て、示指でかき寄せる

・母指の構えと突き出しが先導し、示指との対立動作でつまむ

⇨様々な物をつまむ

作業療法士S

作業療法士S臨床では、母指と他指の対向より先に可動域の問題がみられることが多いです。

つっつく

・到達点での上肢のプレーシングと手指の押す活動の組み合わせ

・手指の骨軸方向への力の伝達を調整し、必要な圧力を加え続ける

⇨ボタンを押す、字を書く、楽器をつまびく、刃物操作、箸操作 など

ほどく

・指の接触面を多くして、結び目に指腹を食い込ませていく

・隙間を探索し、向きを変える

・爪が指腹面のゆがみを作る重要な役割を果たす

⇨紐をほどく

ぬぐう

・平面に対して手のひらをフラットにおける

・接地面に均等な圧力をかけ、対象を確認しながら進む

・進行方向側は浮き気味で、反対側は強い圧力が加わり、対象の受けを形成している

・手を拭う対象が移動するにつれ、抵抗感の強さを感じ取っている

⇨雑巾掛け(ワイピング)、洗体、更衣 など

かき集める

・ぬぐう動作の延長

・尺側の安定性と撓側の回内外コントロールを要する

・両手動作では両手が対面し合う動作

⇨ゴミをかき集める、物を丸める、水をすくいあげる など

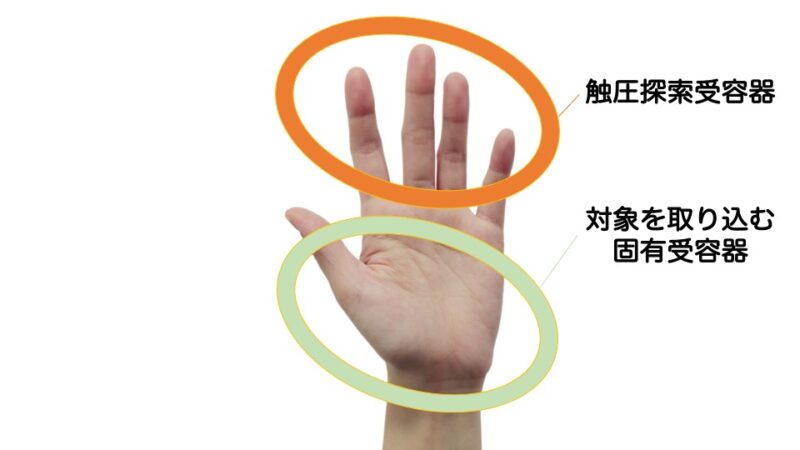

タッチ

アクティブ・タッチ、ダイナミック・タッチの2種類を紹介します。

アクティブ・タッチ

アクティブ・タッチとは、手で自由に対象を触ることによって対象を知覚することです。

- Lateral motion:横方向への動き ⇨ テクスチャ

- Pressure:圧迫 ⇨ 硬さ

- Static contact:静止接触 ⇨ 温度

- Unsupported Holding:挙上 ⇨ 重さ

- Enclosure:包み込み ⇨ 全体的な形・容量

- Contour following:輪郭探索 ⇨ 全体的な形・正確な形

作業療法士S

作業療法士Sアクティブ・タッチは、皮膚・関節・筋に存在する受容器群が共同する複合的な知覚です。

ダイナミック・タッチ

ダイナミック・タッチとは、物を持って振ることで物の長さを知覚することです。

作業療法士S

作業療法士S目で見なくても、

鉛筆の端をつまんで振ったり、杖を持って振ったりすることで、その物の大きさや、その物が手に対してどちらの方向に向いているかがわかることです。

まとめ

今回は上肢・手の機能について、知覚や解剖・運動学などの観点で書いていきました。

(今回は専門用語が多く、読みにくい内容だったかと思います💦)

次回はこれらを基に、臨床における治療・介入をどのように考えているか等を書いていこうと思います。