こんにちは。作業療法士Sです。

前回の記事では、運動とバイオメカニクスの基礎について書きました。

今回は、以下の問題を運動学的視点から考えていこうと思います。

三角筋の筋力があれば肩関節外転はできるの?

新人OTR

新人OTRAさんの腕が上がらないので、三角筋の筋力低下が考えられます。

そのため筋力強化訓練をします!

作業療法士S

作業療法士S三角筋の筋力強化は必要かもしれませんが、

他にも注目するところはありませんか…?

筋は起始と停止(付着)を近づける

上肢挙上に比べて肩甲骨下制の力が弱ければ、肩甲骨は下方回旋する

運動には動的固定(安定性)が必要 ⇨ 作用・反作用の法則

同じ外転でも必要な筋力が異なる

例題)

●成人男性 体重60kg

●腕の長さ:上腕30cm 前腕20cm 手部10cm

●重力加速度9.8m/sec2

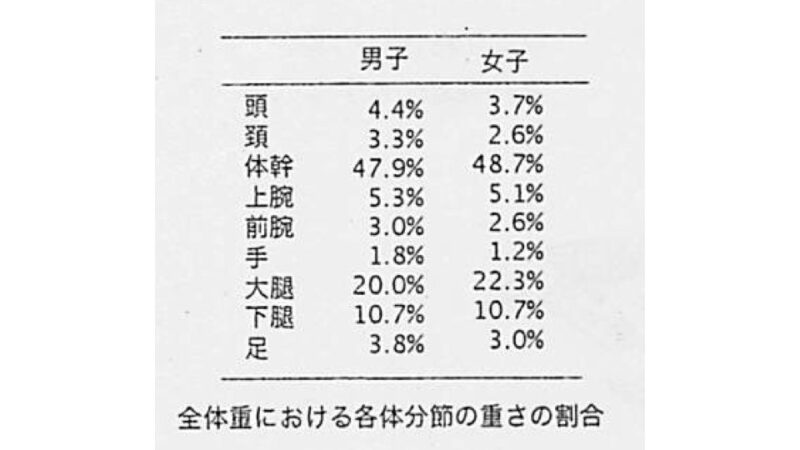

●腕の質量:60kg×0.05=3kg 3kg×9.8m/sec2=29N

●腕の重心:0.6m×0.5=0.3m

作業療法士S

作業療法士S腕の重さは全体重の約5%になります、詳しくは補足をご覧ください。

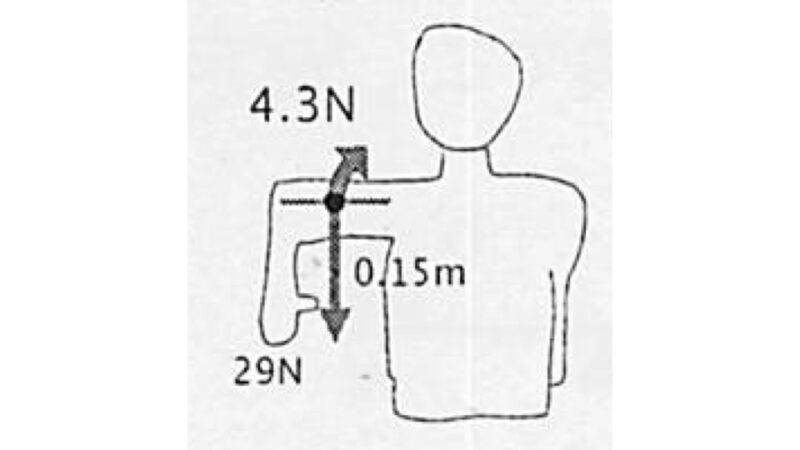

腕の重心:0.3m×0.5=0.15m

必要な力:29N×0.15m=4.35N

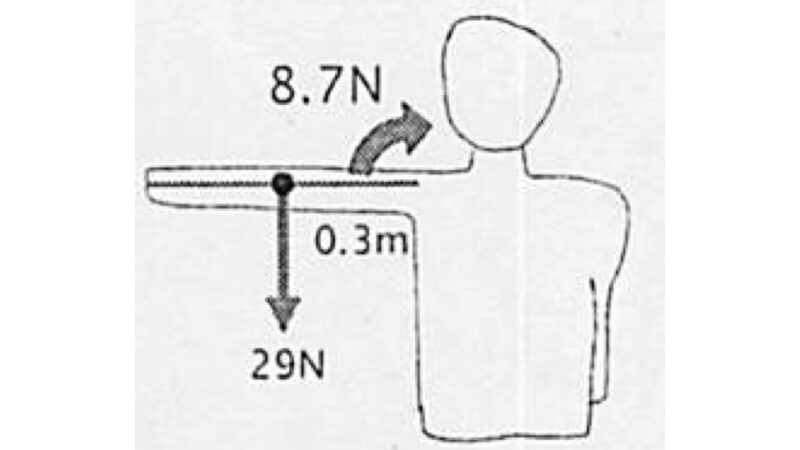

腕の重心:0.6m×0.5=0.3m

必要な力:29N×0.3m=8.7N

作業療法士S

作業療法士Sここでの重心は目安です

補足)体分節パラメーター

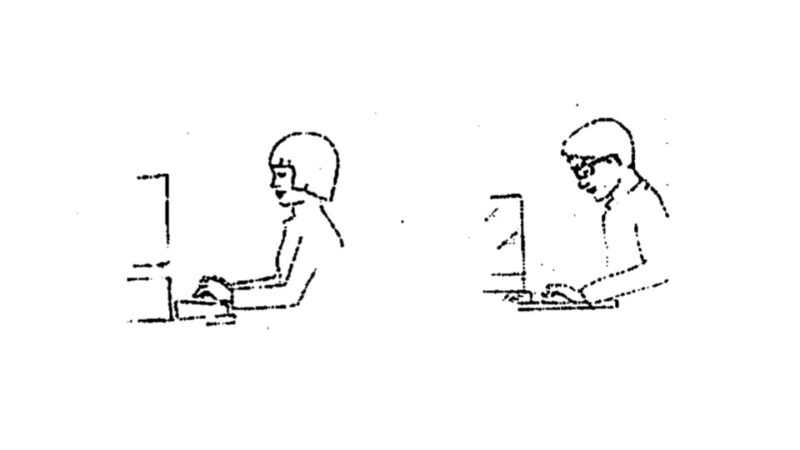

デスクワークの時、背筋は伸ばした方が良いのはなぜ?

作業療法士S

作業療法士S背筋を伸ばした場合と猫背の場合、脊柱起立筋の力はどう違うのでしょうか?

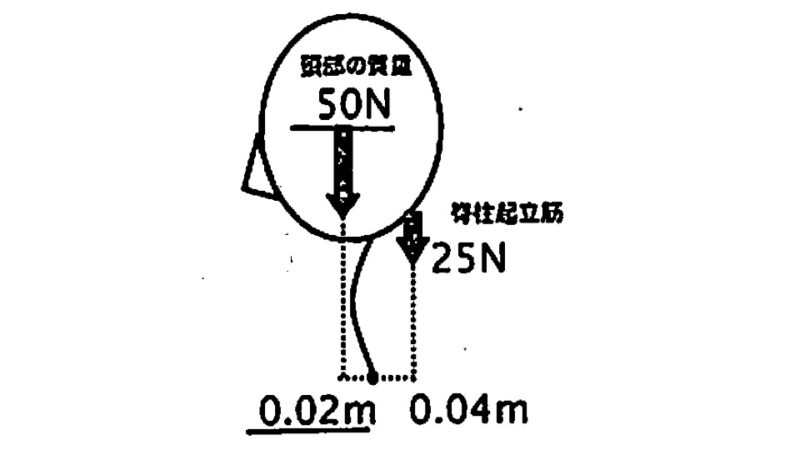

50N×0.02m=25N×0.04m

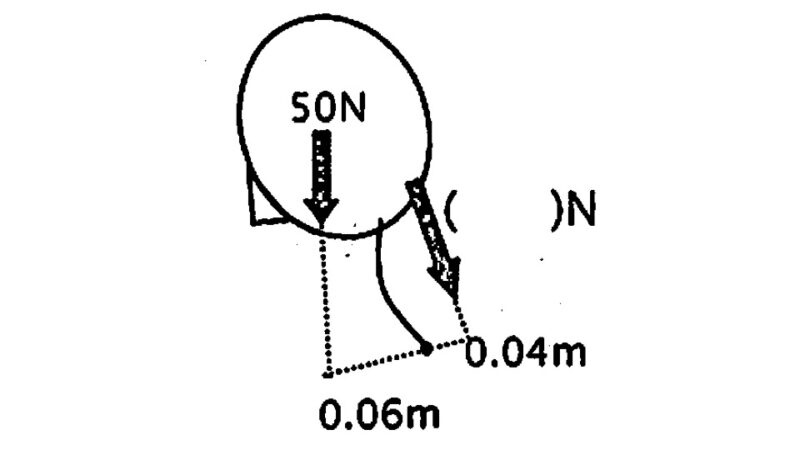

50N×0.06m=75N×0.04m

作業療法士S

作業療法士S猫背の場合、背筋を伸ばした時よりも脊柱起立筋に3倍のN(力)が必要です。

持続的収縮によって、いわゆる肩こりが起こりやすくなるかもしれません。

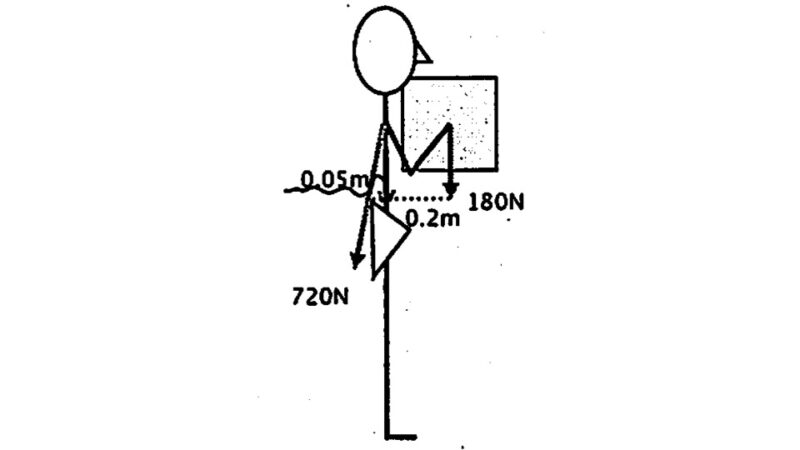

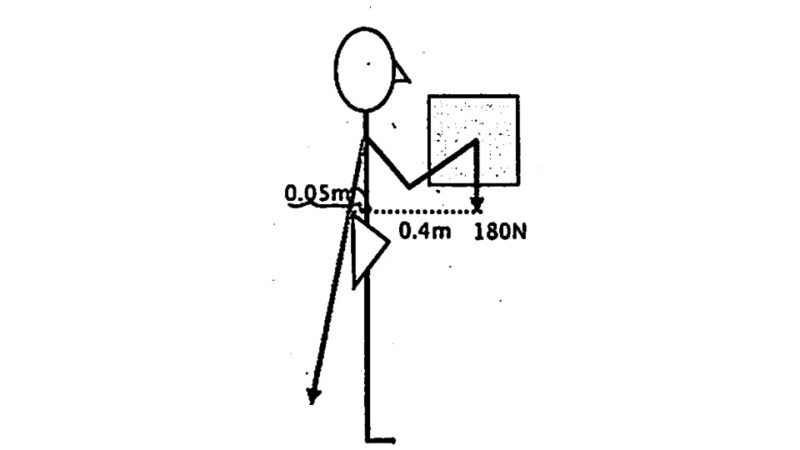

腰痛を予防するためには?

作業療法士S

作業療法士S荷物を持った時、体から近い位置で持った場合と遠い位置で持った場合どのような違いがあるのでしょうか?

180N×0.2m=720N×0.05m

180N×0.4m=1440N×0.05m

作業療法士S

作業療法士S体から遠い位置で持った場合、近い位置で持った場合よりも2倍のN(力)が必要です。

筋活動が高いばかりか、脊柱への負担が懸念されます。

まとめ

運動学的視点から各問題を考えていきました。

動いている箇所に目がいきやすいですが、前回あげた運動の3つの法則や3種類のてこを基礎に、「見えない力」がどこに働いているのかを考えることが大切です。